ウクライナ戦争の勃発により、エネルギーをロシアの天然ガスと原油に大きく依存していたヨーロッパの諸国は、極めて重大なエネルギー危機に直面しています。このような世界情勢の中、脱炭素・カーボンニュートラルに対応し、かつ自前のエネルギーの確保の観点から、原子力の高温を利用して熱化学的に大量の水素を製造する技術が現在注目されています。私の経験も振り返りながら、今回はこの技術についてふれてみます。

1970年代、オイルショックの衝撃

1973年に第四次中東戦争を機に第1次オイルショックが始まり、1978年にはイラン革命を機に第2次オイルショックが始まりました。オイルショックの世界的な混乱は1983年まで続き、石油資源が殆どない日本は極めて深刻な事態に直面しました。当時日本のエネルギーの約70%は石油に依存していました。第四次中東戦争はイスラエルとアラブ諸国との戦争でした。

中東から日本への石油の供給が止められるのではないかという不安が日本社会を覆いました。そこで急遽、三木元首相がアラブ諸国を訪問して、「日本はアラブの味方です、日本への石油の輸出を止めないでください」と訴えて回りました。土下座外交と揶揄されました。エネルギー資源の乏しい日本は、我慢をして産油国に頭を下げるしかありませんでした。現在も本質的にはこの関係は変わっておりません。

殆どのエネルギーを海外に依存する日本の不安定さや、ある意味惨めさをつくづく感じたものでした。「自前のエネルギーを持たない国家は主権を持たないことと同じ」という言葉の意味を身に染みて感じました。

なお、東日本大震災直後に東京電力管内では電力使用制限令が出され、計画停電が実施されました。実はオイルショックのときにも電力使用制限令が出されました。契約電力500kW以上の大口需要家に対して、使用電力量の15%カット、広告灯、電飾、ネオンサイン、ショウウィンドウ照明の禁止などの措置がとられ、テレビの深夜放送は無くなり、ガソリンスタンドの給油も制限されました。

新エネルギーの開発への情熱

エネルギーは大きく分けますと二つの形態で利用されます。一つは電気で、日本では約40%を占めます。もう一つは石油やガスなどの化学エネルギーです。電気は原子力を用いれば国内で発電できますが、化学エネルギーはどうにかして国内で製造しなければなりません。

実は水素があれば、容易にメタンを合成することができます。そして、メタンを出発点としてプロパンや灯油、ガソリンなどを合成することができます。こうなれば、海外の石油や天然ガスに頼る必要はなくなります。従って、国内で大量の水素を製造する技術を開発することが極めて重要なことです。具体的には、原子炉の高温を利用して、水を分解して水素を得る技術を開発することです。水を電気分解すると水素を得ることができますが、この反応は非常に遅く、大量の水素を製造するには向いていません。

さて、熱化学水素製造法という技術があります。これは原子炉の高温を利用して、幾つかの反応を組み合わせて、水を分解して水素を得る方法です。当時大学院の学生だった私は、熱化学水素製造法の研究に携わり、その後国立の研究所でも研究を続けました。私に限らず、多くの研究者が様々な新エネルギー技術の開発に携わりました。日本をエネルギー危機から救うため、日本の将来の為にという気概に満ちていました。19世紀には鉄は国家なりという言葉がありましたが、エネルギー危機に直面して、20世紀はまさに、「エネルギーは国家なり」と強く感じた時代でした。

熱化学水素製造法の研究

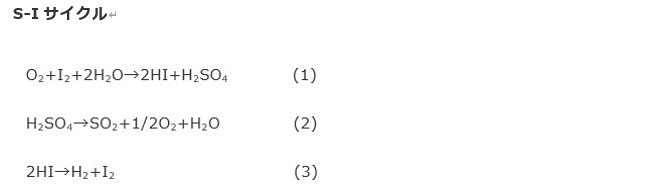

熱化学水素製造法の反応式として、次の3段のS-Iサイクルが有名です。この反応は日本原子力研究開発機構が長年研究を行っている方法です。

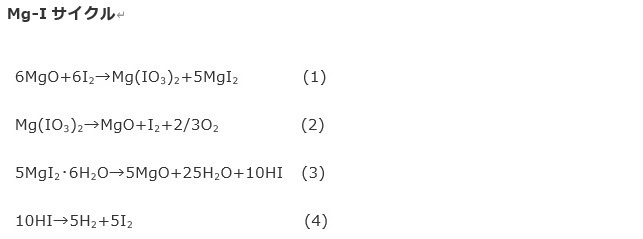

私が国立の研究所で取り組んだ反応は次の4段のMg-Iサイクルです。

上述の二つサイクルは全体で考えますと、いずれも水が分解して水素と酸素が生成します。他の物質は循環して反応に関与して、増えも減りもしません。S-Iサイクルの3番目の反応、Mg-Iサイクルの4番目の反応は同じで、400℃以上の高温下でヨウ化水素(HI)が分解して水素が発生します。

私が行ったMg-Iサイクルの研究の一例は次のとおりです。ヨウ化水素の分解反応には白金触媒が用いられます。この反応は熱化学水素製造サイクルで極めて重要であるにもかかわらず、反応工学的な研究は十分にはなされていませんでした。私はこの反応の解明に取り組みました。(1)反応機構の解明、(2)反応速度式の導出、(3)実験による反応速度定数の決定、(4)実験による活性化エネルギーの決定などを行いました。反応機構や速度式は、熱化学水素製造装置の設計や運転に欠かせない重要な技術情報です。これらの研究成果は、私が第一著者として国際的な学術誌に発表しました。

その後の日本のエネルギー事情

1970年代の2回のオイルショックを経験した日本は、(1)エネルギーの多様化、(2)輸入先の分散、(3)外交努力による危機の緩和、などに努めました。また、中東では第四次中東戦争後も現在に至るまで様々な紛争が起こりましたが、イラン革命による混乱後には、日本においてエネルギー危機となる状況にはなりませんでした。

日本ではオイルショックのことはいつしか人々の記憶から遠ざかりました。石油や天然ガスに代わる自前のエネルギーを作ろうというあの熱気は忘れ去られました。その後、熱化学水素製造技術は日本のエネルギー政策の中で取り上げられることはありませんでした。

しかし近年、状況は大きく変わりました。地球温暖化対策として日本はカーボンニュートラルの取り組みが国の政策として表明しました。CO2を出さないために、石油や天然ガスの代りに水素エネルギーを使うことが計画されています。カーボンニュートラルの達成には、まさに水素社会を実現させることが大きな鍵となっています。

日本全体が水素社会になるためには、大量の水素を調達する必要がありますが、その方法として、例えば海外の石炭資源が豊富な国で、石炭から水素を作る方法があります。具体的には石炭のガス化反応で得られたガスを、さらに改質反応で水素を得る方法です。得られた水素は、例えば液化してタンカーで日本に運ぶことになります。この方法では、確かに大量の水素を得ることができますが、石油や天然ガスを海外に依存して来た従来の状況に本質的には変わりません。

そのような中、2022年のロシアの侵攻によるウクライナ戦争が始まりました。これによりヨーロパのエネルギー事情は激変しました。さらに原油価格が一時的に高騰するなど国際的にも大きな混乱を招きました。ヨーロッパの中でも抜きんでた経済力を持つドイツの狼狽ぶりは、自前のエネルギーを持たない国家の不安定さ、脆弱さ、時に惨めさを改めて感じさせるものでした。そして今、再度熱化学水素製造法に大きな関心が寄せられており、日本の脱炭素・カーボンニュートラルの政策の中でも取りあげられています。

あれから50年、感無量の思い

50年ほど前に原子力の高温を利用した熱化学水素製造技術の研究に携わった者として、私は今の状況に感無量の思いです。このような時代が来るとは思いもよりませんでした。1970年代の二度にわたるオイルショック下の厳しい世相と、それに立ち向かうべく研究者や技術者が新エネルギーの開発に取り組んだ情熱と活気、これらのことが私の心によみがえってきます。

さて、石油コンビナートなどで利用される反応はほとんどが気体もしくは液体の反応で、反応物質もしくは生成物質を流体として取り扱うことができます。熱化学水素製造法には固体を含む反応が必ず含まれております。今後は固体反応の研究と技術開発が重要です。国を挙げての取り組みを期待致します。

熱化学水素製造法の研究開発が強力に推進され、いずれ本格的に社会への実装が進み、水素社会が構築され、脱炭素・カーボンニュートラルの達成と、自前の確固としたエネルギーの確保によるエネルギー安全保障が確立され、日本社会の更なる発展を心から期待致します。

進藤勇治しんどうゆうじ

産業評論家 (セミナー講師、講演会講師)

経済の発展と産業の振興を目指し、研修セミナーや企業の課題に関する各種講演の実績多数! コミュニケーション、リーダーシップ、ヒューマンエラー防止、防災対策などのセミナー行うとともに経済・産業問題やエ…

講演・セミナーの

ご相談は無料です。

業界21年、実績3万件の中で蓄積してきた

講演会のノウハウを丁寧にご案内いたします。

趣旨・目的、聴講対象者、希望講師や

講師のイメージなど、

お決まりの範囲で構いませんので、

お気軽にご連絡ください。